Eine Pseudopartei für Nichtwähler

Das aktuelle Wahlsystem der BRD ermöglicht es, sich bei Wahlen zwischen verfügbaren parteipolitischen Alternativen (Parteien) zu entscheiden. Dies setzt voraus, dass es eine Partei gibt, die man wählen möchte. Wer sich durch keine zur Wahl stehende Parteien angemessen vertreten fühlt und trotzdem politisch artikulieren möchte, der hat ein Problem: Er kann entweder der Wahl fernbleiben, er kann seinen Unmut auf dem Stimmzettel vermerken (und damit eine ungültigen Stimmzettel abgeben) oder er kann als Protestwähler eine eigentlich unbefriedigende Alternative wählen.

Zwei Arten von Nichtwählern

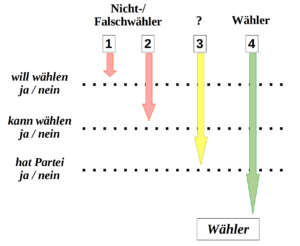

Die in ein Wahlergebnis eingehenden Stimmen repräsentieren folglich diejenigen wahlberechtigten Bürger, die willens und in der Lage sind zu wählen und die gleichzeitig eine aus ihrer Sicht wahlfähige Option vorgefunden haben. Wie sich die Gesamtheit der nicht abgegebenen bzw. ungültigen Stimmen zusammensetzt, ist nicht so klar. Sie setzt sich aus zwei unterschiedlichen Personengruppen zusammen, deren genaue Größe unbekannt ist:

1) Personen, die nicht wählen möchten bzw. aus irgendwelchen Gründen nicht wählen können: Manche wahlfähigen Personen enthalten sich aus eigenem Antrieb der Wahlteilnahme (Gruppe 1). Sie sind für die politische Meinungsbildung irrelevant (was nicht ausschließt, dass man diese Personen für eine spätere Wahlteilnahme motivieren könnte oder sollte). Andre Personen können – aus welchen Gründen auch immer – nicht wählen (Gruppe 2). Bei diesen kann man normalerweise davon ausgehen, dass durch Briefwahl, Aufklärungsmaßnahmen etc. hinreichende Möglichkeiten zur erfolgreichen Wahlteilnahme zur Verfügung gestellt wurden. Diese Möglichkeiten wurden lediglich nicht genutzt oder konnten nicht genutzt werden.

2) Hiervon unterscheidet sich die Gruppe 3: Personen, die sich politisch artikulieren möchten und keine passende Partei vorfinden. Sie sind keine Nichtwähler im eigentlichen Sinn, haben aber dennoch keine Wahloption. Diese Personen wollen und könnten wählen, finden in der verfügbaren Parteienlandschaft jedoch keine passende Partei. Damit beinhaltet ihre Wahlzurückhaltung ein potentielles Votum gegen die zur Wahl stehenden Parteien. Zumindest liegt eine Zustimmung zu einer der Parteien ausdrücklich nicht vor.

Bei der Auswertung und Interpretation der Wahlergebnisse werden jedoch diese beide Gruppen gleich behandelt. Die Nicht-Wahlbeteiligung wird (indirekt durch die Wahlbeteiligung und die ungültig abgegebenen Stimmen) benannt, bisweilen auch diskutiert oder beklagt. Im Ergebnis wird sie aber nicht weiter berücksichtigt. Wie könnte man aber Personen, die wählen möchten und die keine Partei finden, die sie wählen wollen, eine Stimme geben?

Nichtwählern eine Stimme geben

Das offensichtlichste Merkmal einer „Partei“ besteht darin, dass sie parteiisch ist. Sie vertritt bestimmte Präferenzen und Ziele und strebt an, durch soviel Mitsprache wie möglich das gesellschaftliche Geschehen zu gestalten. Hinsichtlich der Gesamtheit der Parteien formuliert das Grundgesetz dementsprechend: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“ (Art. 21 Absatz 1 GG).

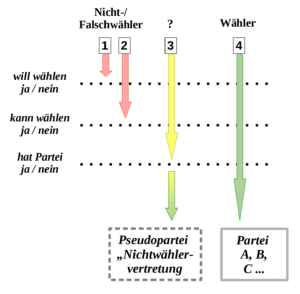

Genau an dieser Stelle taucht auch das oben skizzierte Problem auf: Jede der aufgestellten Parteien vertritt Ziele, die dem Nichtwähler in ihrer Gesamtheit nicht hinreichend genügen. Eine Partei für all diejenigen, die sich durch aufgestellte Parteien nicht repräsentiert sehen, müsste sich logischerweise dadurch abheben, dass sie keine politischen Ziele verfolgt. (Würde sie andere politische Ziele verfolgen, wäre sie lediglich eine andere Partei.)

In Abschnitt 1.4 wurden Überlegungen dazu angestellt, dass es – zumindest vorübergehend – durchaus hilfreich sein könnte, den Grad der Unzufriedenheit mit der bestehenden Parteienlandschaft einfach nur sichtbar bzw. kenntlich zu machen. Im einfachsten Fall würde dies dadurch geschehen, dass man die „Nichtwählervertretung“ gemäß ihres Stimmanteils ins Parlament einziehen lässt, wo sie sich jeglicher Stimmabgabe enthält. Eine dauerhaft akzeptable Lösung wäre dies natürlich nicht.

In Teil 2 dieser Arbeit werden daher Ansätze untersucht, wie ein Pseudopartei, die keine eigenen politischen Ziele im engeren Sinn verfolgt, dennoch konstruktiv zum politischen Geschehen und zur politischen Willensbildung beitragen kann.

AK 13.11.2022